LE MONDE À PORTÉE DE MAIN

Mais qu’est-ce qu’un climat méditerranéen ? Pour mieux comprendre cela, elle nous emmène dans la « serre introductive », petit salon de la villa principale, baignée de lumière, à la vue époustouflante sur la mer et l’île de Port-Cros et l’île du Levant. Face à une carte, elle nous explique : « Les zones du jardin représentent chacune une zone côtière entre le 30e et le 40e parallèle, dans l’hémisphère Nord comme dans l’hémisphère Sud. La Californie, le Chili, la région du Cap en Afrique du Sud, bien sûr tout le bassin méditerranéen avec les îles Canaries, une partie de l’Australie, et après nous avons ces autres paysages que l’on appelle “invités”, donc l’Asie subtropicale, la Nouvelle-Zélande et l’Amérique aride. Les plantes méditerranéennes sont adaptées au feu — par exemple le chêne-liège : son liège protège le chêne —, et d’autres plantes ont même besoin du feu pour se ressemer, comme le callistemon, dont les graines sont dures comme du bois. L’autre point commun de ces plantes est leur capacité à traverser une longue période de sécheresse, par différents moyens, comme le romarin. Il semble fait d’épines, mais en fait ses feuilles sont recourbées pour s’économiser. De même, l’eucalyptus ne se présente pas frontalement au soleil, pour réduire l’évapotranspiration. » Christine nous emmène ensuite par un petit sentier traversant un espace « sec » de Californie et nous raconte la difficulté, cette année, de conserver cet espace avec les records de pluie de l’automne. Les acanthes nous entourent tels des chardons. Les mimosas en fleurs embaument l’entrée de l’espace «Australie» : « Nous en avons une quarantaine d’espèces, puisque la plupart des mimosas sont australiens. »

LE CHANT DES EUCALYPTUS

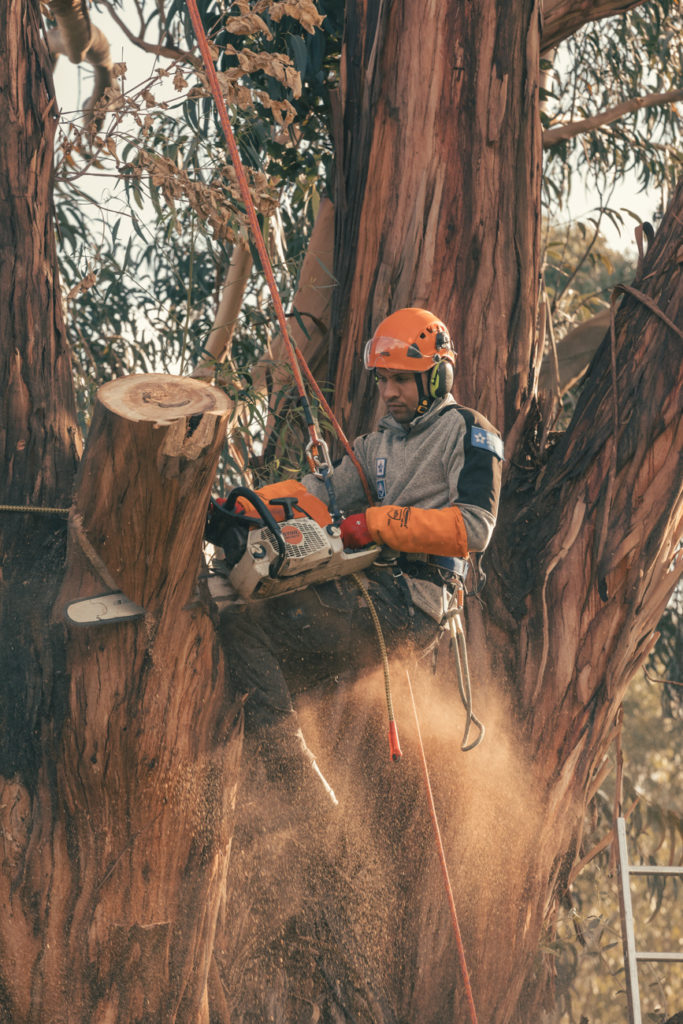

Face à un très grand eucalyptus taillé de manière quelque peu brutale, nous nous arrêtons, et Christine reprend avec passion : «Autrefois, il y avait un alignement d’eucalyptus vieux de plus de 70 ans, mais les derniers rescapés sont, semble-t-il, attaqués par un champignon. Celui-ci va très mal, les jardiniers ont commencé à abattre de grandes branches séchées.» On rencontre Lenny, tronçonneuse à la main et casque sur la tête, sur le point de se hisser à une dizaine de mètres pour intervenir. « Ce champignon, dès qu’on le voit, c’est que c’est déjà presque trop tard », commente Lenny, à la fois jardinier, guide animateur, assistant pépiniériste et écrivain à ses heures perdues. «À l’intérieur de l’arbre, le mycélium est comme un réseau qui envahit tout l’intérieur. Celui-ci, il faut savoir qu’il a déjà survécu à pas mal de choses. Après le gel de 1986, il avait été rabattu à presque quatre mètres, donc les branches que l’on voit aujourd’hui ont 30 ans. La question est de savoir s’il faut à nouveau le rabattre de la même manière.» Devant un arbre si vénérable, on est heureux de savoir que les jardiniers font en sorte de prolonger leurs vies, tout en acceptant l’inévitable. « Forcément ça fait mal, mais il faut faire avec dans tous les cas, le but n’est pas de figer le jardin, mais d’évoluer avec. On vient ici cette année, on trouve des choses très différentes de ce que l’on trouvera dans dix ans. On ne sculpte, ni ne modèle pas la nature. On est là plus pour l’observer et l’accompagner. Comme dit Gilles Clément, faire le plus possible avec la nature, et le moins possible contre.» Lenny nous fait remarquer les geais qui chantent tout près, redoutables prédateurs d’insectes, alliés du jardinier : « On remarque que, dès qu’on sort l’équipement de tronçonneuses, etc., on a toujours un escadron de geais au-dessus, et les merles au ras du sol qui attendent. Pareils à la tonte de printemps, ils sont tout autour du champ. Au niveau des animaux, on voit de tout ici, on peut avoir des couleuvres de différentes espèces, des rainettes, toutes sortes d’oiseaux dont des rapaces, des tortues diamant, qui peuvent être de passage. Et bien sûr des mammifères, comme les renards, fouines, blaireaux, parfois des sangliers. Pas mal de rongeurs. Ça gambade de partout, quoi.» Lenny laisse la parole au «chef des jardiniers», Alain Menseau, venu nous rejoindre. On continue avec lui la promenade, au milieu des acacias. Il nous explique lesquels fleurissent le plus longtemps, lesquels sont les plus rares.

En approchant de la mer, il nous montre une euphorbe arborescente, qui ressème tout autour d’elle. « Ici on ne fait pas vraiment du jardinage, on appelle cela du génie écologique. C’est-à-dire qu’on sélectionne quelles variétés nous conservons, pour les montrer au public. On a très peu de pucerons, c’est anecdotique. Le fait que l’on ne fasse aucun traitement permet de préserver la faune auxiliaire. Et on laisse de nombreuses zones en friche, qui abritent et nourrissent les prédateurs. Du coup, depuis vingt-cinq ans, on ne met rien. On n’utilise même pas de piège. Le ravageur du palmier, par exemple, le charançon rouge, a décimé nos phœnix des Canaries, comme dans toute la région. Cependant, on a pris la décision, en commun accord avec Gilles Clément et notre conseil d’administration, de ne pas traiter, même en bio. On a perdu des phœnix, mais pas tous. Et on a pu démontrer qu’un certain nombre de palmiers sont résistants. On a donc ici vingt-deux espèces de palmiers qui ne sont pas attaquées, même sans aucun traitement alentour. On communique ces résultats aux plus grands pépiniéristes et jardiniers de la région. Élargir la palette végétale est la solution.» En cheminant, on distingue clairement la fracture végétale entre la zone « Californie » et la zone « Canaries ». « Mes prédécesseurs jardiniers ont raclé la terre sur cette zone pour arriver jusqu’à la roche et conserver le moins d’humidité possible, être plus proche du milieu d’origine de ces végétaux. De même pour « l’Afrique du Sud », il y a eu des remblais de terres très spécifiques. Les végétations concernées viennent de régions très sableuses et de sols granitiques, donc des camions entiers ont autrefois été déversés sur un mètre d’épaisseur. Mais cela ne représente pas grand-chose à l’échelle du jardin. On y avait implanté les protées, les restios, ils voulaient que ça marche. Depuis, on a repris des protées et des restios ailleurs, cela marche bien aussi ! En tout cas, certaines zones, comme « Australie » ou « Mexique », nécessitent un sol très pauvre, sans humus, minéral, donc on n’apporte surtout pas de mulch. Ici, comme le voulait Gilles Clément, on fait beaucoup d’expériences.» D’ailleurs, les expériences les plus intéressantes démarrent presque toujours à l’étape de la graine, ou de la bouture. On arrive à la serre, toute neuve. On y rencontre Laurent : « La serre nous permet de multiplier pendant toute l’année les variétés qui nous intéressent, et que nous vendons aux visiteurs. Mais la priorité, c’est le jardin. Je fais énormément d’expériences, avec des plantes rares ou en voie de disparition, encore plus depuis que l’on a la serre.» Pas de label bio ici, mais on n’utilise aucun produit chimique, comme dans le reste du jardin. Parfois quelques huiles essentielles, en cas de catastrophe. « Des purins de temps en temps, et l’aide de la bio- diversité. On applique une consigne sur les pots en plastique : s’ils nous en ramènent dix, on leur offre une plante.»