C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Jacques Massacrier.

Jacques a été une grande source d’inspiration pour Regain.

Nous lui avions consacré un article dans notre tout premier numéro.

nous vous invitons à le relire ici.

Il est celui qui, à 36 ans, à la fin des années 1960, a quitté Paris pour s’installer à Ibiza et tourner le dos à la société de consommation. Notre rédactrice en chef est partie sur les traces de cet anti-conformiste, précurseur de la décroissance et adepte d’un mode de vie minimaliste.

Par Daphné Hezard.

Cher Jacques,

Je vous ai rencontré dans un livre.

C’était en juillet 2017, nous n’en étions alors qu’aux prémices de Regain et je déjeunais chez Valentine, que mon ami Alain avait tenu à me présenter. Elle retapait la ferme de ses grands-parents. On allait soi-disant bien s’entendre : entre Regain et sa laiterie, on aurait sans doute plein de choses à se dire. Comme sa maison était en travaux, elle avait organisé un déjeuner sur le pouce sous la tonnelle de son garage. C’était joyeux, et chaleureux et c’était simple.

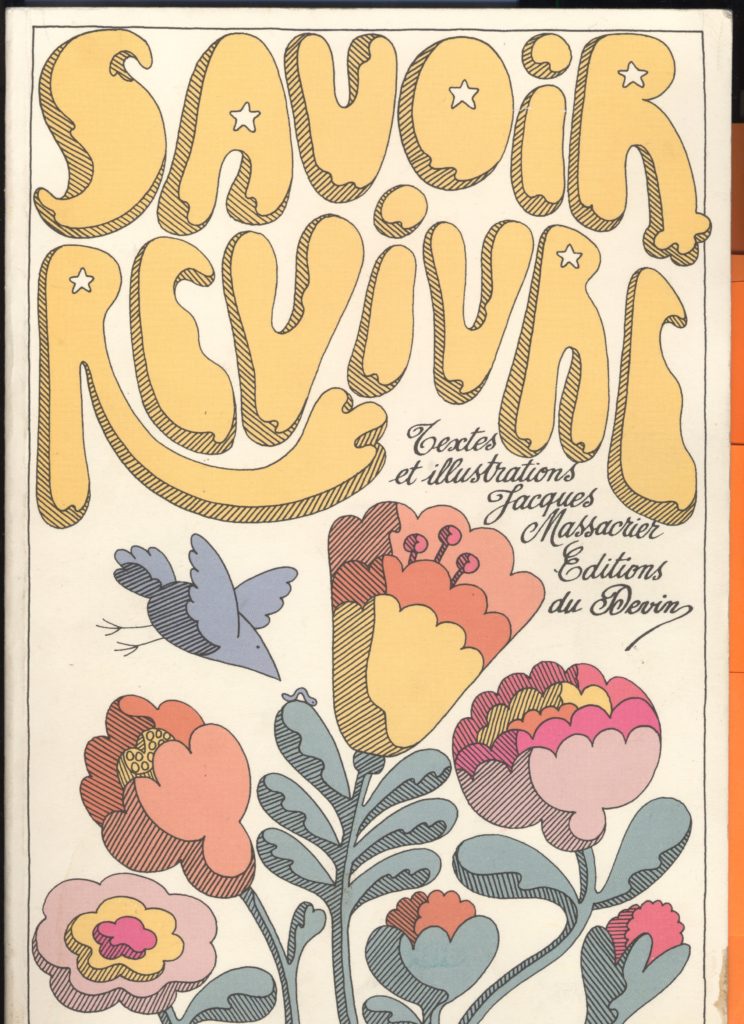

Vers la fin du repas, elle est arrivée avec deux- trois livres, dont le vôtre : Savoir revivre. Un beau titre, et de beaux dessins. Il y avait des étoiles dans les lettres, du mauve, du rose et du orange dans les fleurs, un oiseau bleu et même un ver de terre : «Textes et illustrations Jacques Massacrier, éditions Albin Michel ». Le tout écrit à la main, de votre main. Voilà ce que disait la couverture. J’ai feuilleté ce manuel de 200 pages à la va-vite avant que la pluie cesse et une fois rentrée chez moi, je me suis renseignée sur vous. J’ai tapé votre nom dans un moteur de recherche, j’ai visité le site des éditions du Devin et je vous ai même demandé en ami sur Facebook. J’en ai déduit que vous étiez vivant. Et ça, c’était vraiment une chouette nouvelle. J’ai immédiatement voulu partir à votre recherche, vous qui aviez quitté la ville en 1969 avec femme et enfants, pour vivre plus proche de la nature. J’ai lu les mots de votre première page. « Chaque année, des centaines de milliers de gens prennent conscience de la stérilité de leur vie sociale, éprouvent le pressentiment des grands bouleversements ou des cataclysmes qui n’épargnent que les peuples primitifs et ils partent pour réapprendre à vivre organiquement dans la nature. (…) En retournant près de la nature, nous contribuons à la protéger, nous réintégrons notre élément naturel et cessons de collaborer avec une société dont la vitalité est basée sur le gâchis. Nous sommes peut-être les

pionniers d’une grande migration vers un monde meilleur qui est à notre porte. L’Homme s’obstine à inventer l’Enfer dans un monde paradisiaque.»

Cinquante ans plus tard, ces paroles, écrites en 1973, n’ont jamais résonné aussi juste. Vos mots n’ont pas vieilli et de plus en plus de gens ne rêvent que d’une chose : partir suivre votre modèle. Les années 1970 ont été une période d’exode pour de nombreux idéalistes, venus trouver refuge dans un cadre idyllique. Entre 1967 et 1975, une véritable communauté s’est installée à Ibiza, en parfaite symbiose avec la population locale, qui leur fournissait alors les denrées essentielles pour le quotidien. Des artistes et des penseurs pour qui l’argent était devenu superflu et qui n’aspiraient qu’à une chose : le bonheur.

C’est là où je suis partie vous chercher. Après avoir remué ciel et terre pour récupérer vos cordonnées, nous avons fini par vous parler. Un beau jour, nous avons débarqué sur votre île. Nous étions deux, Alexis, son appareil photo et moi. Nous nous étions donné rendez-vous le lendemain matin. L’excitation montait, lorsque soudain nous avons reçu un message de votre part annulant notre entre-vue, pour souci de santé. Vous avez déjà 85 ans. Né en 1933 à Vincennes, vous dessinez depuis la petite enfance. Vous écrivez aussi beaucoup. Des études d’arts graphiques et d’arts appliqués vous ouvrent les portes de l’agence Publicis, où vous officiez en tant que directeur artistique. Là-bas, vous irez jusqu’à créer des campagnes publicitaires pour Shell… Vous vivez dans les beaux quartiers, roulez dans de jolies voitures, la belle vie finalement… Jusqu’au Noël 1968, où vous découvrez Ibiza. Séduit par la beauté de la nature, la gentillesse et la tolérance de la population, à l’époque, essentiellement rurale, vous abandonnez tout en 1969 pour vous installer en pleine nature avec votre femme Greta et vos deux jeunes fils, Loïc et Joel. Avec vous, partent vos deux singes, Pinpin et Moune.

CHEZ LES MASSACRIER

Le jour de notre visite, sans vous, nous sommes allés jusqu’à San Juan, nous avons déjeuné dans le petit bistrot San Juan Restaurante où vous continuez à venir, chaque matin, pour le café, et chaque soir, pour un petit verre de vin rouge avec Greta. Nous sommes allés jusque chez vous – nous vous avions ramené du pain de France. Nous sommes rentrés bredouilles et n’avons plus jamais eu de vos nouvelles jusqu’à ce qu’un beau matin, mon téléphone sonne. «Allô, je suis la nièce de Jacques. Il va beaucoup mieux. Passez à la maison mardi prochain et j’essaierai de répondre à vos questions. Jacques m’a dit que vous viendriez.» Dans sa maison-atelier de Nogent-sur-Marne, Nathalie, fille de votre frère Pierre, décédé en 2013, me reçoit pour me parler de vous, son oncle qu’elle n’a pas vu depuis sept ans mais avec qui elle communique de temps en temps par e-mail. « Quand il est parti, je devais avoir cinq ou six ans. Il a vendu son appartement parisien et a mis l’argent sur un compte. J’ai lu dans une lettre qu’il avait demandé à sa mère de lui envoyer trois cents francs par mois, pour rester cohérent avec le livre qu’il allait écrire et ne se satisfaire que du simple minimum », raconte-t-elle.

« Le métro-boulot-dodo, ça l’a fait chier. Ils avaient les moyens de le faire et ils l’ont fait.» Nathalie est artiste aussi, « la seule de la famille avec Jacques », précise-t-elle fièrement. Chez elle, beaucoup de toiles, de pots de peinture, un poste de radio branché sur RTL, un chat, un joli jardin et un joyeux désordre au milieu duquel on retrouve quelques reliques excentriques du tonton original, comme des cartes de vœux hilarantes : « Greta et Jacques Massacrier vous souhaitent pour 1961, téléski, c’qui y a de mieux, yeux de biche, bichonné, n’hésitez pas, passez la commande, mandarine, inédit, dis moi oui, whisky… » Vos campagnes de pub sont encadrées sur les murs et vos nombreuses nouvelles, soigneusement répertoriées par le père de Nathalie.

« Les premières années à Ibiza, ils ont dû s’éclater, après ils ont dû commencer à planter des tomates pour les vendre, mais j’ai entendu dire que Jacques avait appelé sa mère pour lui dire : “Ça n’a pas bien marché les tomates sur le marché [tout le monde vendait des tomates au même moment, NDLR], je vais écrire un livre.”»

LA VRAIE VALEUR DES CHOSES

Savoir revivre, votre guide initiatique entièrement dessiné et écrit à la main pour réapprendre à vivre dans la nature et en totale autonomie. En 307 points, vous y expliquez de manière très précise comment construire sa maison, mais aussi le tricot, la couture, le jardinage ou l’élevage de poules. Vous connaissez les vertus des plantes et donnez les bons remèdes pour soigner une intoxication alimentaire ou un rhume de cerveau. En retapant votre finca « Ca’n Tauet », à cinq kilomètres du village de San Juan, vous apprenez et prenez les notes nécessaires pour remplir ce livre et servir d’exemple à d’autres. Aujourd’hui, vous l’avez d’ailleurs ouvert à tous en le rendant accessible gratuitement en ligne, pour que le plus grand nombre puisse encore s’y plonger : « Il faut avoir un puits pour connaître la valeur de l’eau… Il faut faire pousser un arbre pour hésiter avant d’en abattre un autre… Il faut savourer les légumes de son jardin pour savoir à quels succédanés nous étions accoutumés… Il faut couper son bois pour retrouver devant sa cheminée la véritable sensation du confort… Il faut confectionner ses propres vêtements pour ne plus avoir envie de subir les caprices de la mode… Il faut regarder vivre les animaux et les insectes avant d’exterminer quelques soi-disant “nuisibles”… Il faut retrouver la santé du corps et de l’esprit pour réaliser le plaisir de vivre et celui d’aimer.» Dès sa sortie, Savoir revivre tape juste et obtient un énorme succès. On parle de centaines de milliers d’exemplaires vendus et de traductions en six langues qui vous valent, en 1973, la Une de Paris Match. « Changer la vie ? Eux l’ont fait… Histoire vraie d’un cadre supérieur qui a tout quitté pour la nature », titrait l’hebdomadaire. En photo : vous, cher Jacques, avec Greta et Loïc, libres et beaux, dont le sourire, la bonne mine et l’air insouciant laissent rêveur. À l’intérieur, vous expliquez ce changement de vie radical : « Vie infernale. Pas possible. Somnifère la nuit pour dormir. Je gagnais beaucoup d’argent dans une grande agence de publicité. (…) Je menais une vie de dingue. Je travaillais tard la nuit, me levant tôt le matin, pas le temps de déjeuner à la maison, je ne voyais jamais mes enfants, c’était effroyable.»

À Ibiza, du défrichage du jardin à la création d’un potager, grâce aux conseils des paysans de San Juan et aux leçons des livres agronomiques que votre mère vous envoie de Paris, vous êtes de plus en plus autonomes. Vous écrivez d’autres livres : Partir : manuel de vagabondage à voile, Outre-temps, Le Goût du temps qui passe… La vie avance, toutes sortes de légumes possibles et imaginables poussent, des poules produisent quatre douzaines d’œufs par semaine et quelques chèvres permettent à Greta de fabriquer son fromage. Vos seuls achats s’élèvent à 170 francs par mois – sucre, beurre, riz, farine, vin, savon, chaux, fourrage, pétrole, butane, allumettes et cigarettes – et vous vivrez sans eau ni électricité pendant plus de dix-sept ans. Depuis quelques années, vous avez dû quitter votre maison pour un appartement, dans le village de San Juan, avec Greta. C’est là où je suis venue sonner. Au deuxième étage, sur le pas de votre porte, les plantes poussent quand même. Un chat en liberté détale entre nos jambes. Dans une interview récente, vous semblez cynique sur l’avenir : « On est trop nombreux sur cette Terre. Et quand les Chinois et les Indiens auront tous leur voiture qui fonctionnera avec le pétrole du pôle Nord, on suffoquera tous en beauté. Les mentalités ne vont sûrement pas changer en un clin d’œil. À moins… À moins que d’énormes cataclysmes éveillent les consciences. Mais il faut combien de morts pour qu’on rectifie le tracé d’un virage dangereux ? »

Votre nièce me raconte au contraire que vous n’aviez qu’une idée fixe, rigoler : « “Formi- dable”, “magnifique”, ce sont des mots qu’il répétait tout le temps. »

Et moi, cher Jacques, je retiens la fin de votre carte de vœux de 1961 : « Olé olé, l’héritage, âge d’or, dormez bien, Bien à vous… »